竹や蔓の編み方

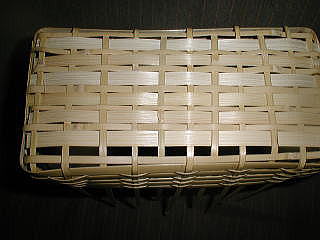

Ⅰ:底の編み方

| 底編みの基本 | 応用 | ||

| ざる目(ござ目) | すだれ、あぜござ目、とびござ目、木目ござ目 | ||

| 四つ目 | 市松、菱四つ目、四つ目くずし | ||

| 五つ目 | ききょう編み | ||

| 六つ目 | 六角編み、2重六角、いかだ六つ目、六つ目菊、麻の葉、麻の葉くずし、てっせん編み、てっせんくずし、くもの巣編み、千代田編みなど |  |

|

| 八つ目 | さし八つ目 |  |

|

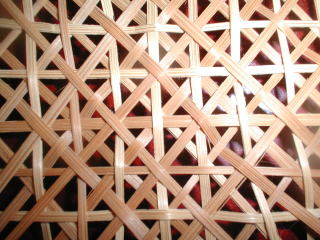

| 網代 | 開き網代、升目網代、四方網代、花網代など | ||

| いかだ | くじき組み |  |

|

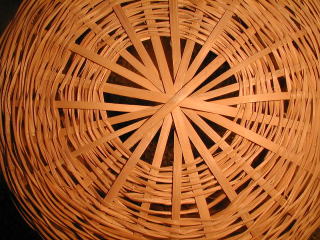

| 菊底 | 2重菊底 |  |

|

| 輪口(輪弧、月の輪、蛇の目) | 2重輪弧 |

Ⅱ:腰の部分の編み方

立ち上げ方

Ⅲ:胴の部分の編み方

| 胴編みの基本 | 応用 | ||||||

| 四つ目編み | 菱四つ目、正四つ目まわし | ||||||

| 六つ目編み | 2重六角、麻の葉まわし、麻の葉くずし、巻き六つ目、てっせん編み、やちゃら抜き |

|

|||||

| ざる目編み | 目詰め編み、れんが編み、あぜ編み、千鳥編み、すくい編み、網代出し、谷網代、ざる目の矢筈挿し |

|

|||||

| 縄編み | 2本縄編み、3本縄編み・・、縄六つ目、松葉編み、波編み | ||||||

| 網代編み | 横網代、縦網代、模様だし |

|

|||||

| 挿し竹 | 縦挿し、縦矢筈指し、横矢筈指し、やちゃら抜き |

Ⅳ:縁の仕上げ方

| 共縁仕上げ | えび止め えび止め2重縁 |

||

| 流し止め、のの字止め | |||

| 輪口止め、2重輪口止め | |||

| 亀甲止め | |||

| 当て縁仕上げ | 野田口仕上げ(ささら縁) | ||

| 止め巻き、 | |||

| 続け巻き | |||

| 大和結び | |||

| 綾結び | |||

| 芯巻き縁 | |||

| 滴巻き | |||

| 巻き口仕上げ | 巻き縁 |  |

|

| ちゃん巻き | |||

| じゃばら巻き | |||

| 網代巻き |

Ⅴ:手のつけ方

| 挿し手 | ||

| 曲げ手 | ||

| レの字挿し | ||

| たすき結び | ||

| 八の字結び | ||

| からめ手、芯巻き手など |

Ⅵ:籐の使い方

| 棒巻き | 筋入り棒巻き | 菱目巻き | 虫巻き | 掛け虫巻き |

|

|

|

||

| 続け巻きの一種 端の始末は、2〜3回巻いた中に差し込むか、穴を開けてさし、木または竹釘で止める |

棒巻きの別竹入り、1〜3本用いて模様(米の字・あじろなど)を出す。 | 続け巻の一種。 初めと終わりは棒巻き。次に表側で1本分間をあけて巻き、次にそこを巻いてうめることを繰り返すと表に菱目ができる。裏は棒巻と同じにみえる。 |

巻きと同時に虫かがりをする。 | 筋入りの棒巻の筋に虫かがりの飾りをつけたもの。 |

| 十字結び | 十字うずまき | 亀の甲結び | かがり結び | くの字結び |

|

|

|

|

|

| 手、脚の結びつけに使う。 十字に交差して2〜4回巻く時に四つ目に組む。 |

手と縁の結びなどに使う。十字を四つ目に組んでその交点を中心に渦巻きに4〜五回通す。 | 手・脚の結びを丈夫にするときに使う。十字の交点の周りを四つ目に通して丸くする。端は中に引き込む。 | 角のかがりを結びに応用したもの | 手・脚・台・縁の結びや飾りに使う。まず、3〜五回棒巻をし中央部でくの字にひきかえし、反対側からこれを引っかけて戻すことを3〜4回くりかえす。 裏は棒巻に見える。 |

| 米の字どめ | ありどめ | 虫かがり | 角のかがり | |

|

|

|

||

| 篭本体と手・脚・台のとりつけ、縁竹の重ね、丸竹の継ぎ目の結合などに使う。 まず4〜9㎜隔てて穴を開け、2回くらい重ねて通したら、重ねた下を通して他方の穴に上から入れると米の字になる。 |

米の字結びと同じに2回通すが、横から重ねた下を回して同じ穴に入れるとアリのように見える。 |

手竹と縁の取り付け、脚の取り付けと飾り、芯巻きと飾りなどに使う。 二つの穴を開け籐を2回くらい通す。穴から出した籐は上からかけ戻し裏を回すことを繰り返し他方の穴に達したら裏へ通す |

篭の角に施し、摩耗による破損防止と美観をかねる。 |

|

Ⅶ:その他

| 竹玉の作り方 | |||

|

|

|

|

| 井桁に組む | 内側に3本飛ばしてくぐらせる | 同様に | 同様に |

|

|

|

|

| 8本ともくぐらせる | 形を整える | 裏に回しまた3本とびで組む | 大きさによってはまた裏で同様にし、余分を切る。 |

| 蔓の玉の作り方 | |||

|

|

|

|

| 輪を二つ作る | 長いほうを右から下上下上とくぐらせる。 | これを丸く整え最初の芯に添わせ、何周かする | 3周したもの。大きさによっては何周でもよい。 |