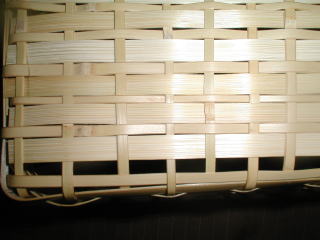

庤晅偒楿乮奧晅偒乯

嵽椏丗恀抾丂丂慺抧偺傑傑偺応崌偼桘敳偒偟偨傕偺傪巊偆丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂幗側偳偱愼傔傞応崌偼惵抾偺旂傪攳偄偩傕偺傪巊偆丅丂丂丂丂

弌棃忋偑傝丗110亊210亊150

| 杮懱:嵽椏丂丂扨埵噊 丂丂丂丂嬓亊岤傒亊挿偝亊杮悢丂丂 棫偪抾嘆丗5.0亊0.5亊350亊13 棫偪抾嘇丗5.0亊0.5亊440亊7 晘偒抾嘆丗10亊0.5亊210亊6丂乮恎偱傛偄乯 晘偒抾嘇丗4.0亊0.5亊210亊2丂乮旂丂揔媂乯 曇傒傂偛丗10亊0.5亊680亊10 曇傒傂偛丗3.0亊0.5亊680亊10 墢抾丗10亊1.7亊680亊侾丂乮奜懁丄旂晅偒乯 墢抾丗10亊2.2亊680亊侾丂乮撪懁丄恎偱傛偄乯 椡抾丗1.0亊0.8亊110亊2丂乮栃廆抾乯 椡抾丗5.0亊0.5亊120亊4丂乮恀抾丄恀拞偱嬋偘偰偍偔乯 丂 |

|

| 棫偪抾嘆,嘇丄曇傒傂偛偼丄 慜傕偭偰嬋偘偰偍偔偲偒偭偪傝巇忋偑傞丅 棫偪抾嘆偼廲丄嘇偼墶恈偵偟偰 晘偒抾傪岎屳偵掙傪曇傓丅 |

|

| 曇傒傂偛偼10.0嬓偲3.0嬓傪岎屳偵曇傫偱偄偔丅 愡傪偳偙偵帩偭偰偄偔偐偼僨僓僀儞師戞丅 榚偵傑偲傔偰傕傛偄偟丄攚柺偵傑偲傔偰傕傛偄丅 |

|

| 墢抾傪偼傔丄僶儔儞僗傪尒偰梋暘側棫偪抾偵報傪偮偗傞丅 |  |

| 報傛傝怱帩壓懁偱愗傝偦傠偊丄昞柺偐傜尒偊側偄傛偆偵偡傞丅 |  |

| 掙偵曗嫮乮嬓1僙儞僠傎偳丄栃廆抾偱傛偄乯 |  |

| 妏偵傕曗嫮偺椡抾傪擖傟傞丅 慜傕偭偰嬋偘偰偍偄偰嵎偟崬傓丅 棫偪忋偑傝偺掙偲曇傒傂偛偺寗娫傪晘偒抾嘇偱塀偡丅 |

|

| 奧:嵽椏丂丂扨埵噊 丂丂丂丂嬓亊岤傒亊挿偝亊杮悢 曇傒傂偛丗2.0亊0.5亊200亊6 曇傒傂偛丗2.0亊0.5亊100亊7 曇傒傂偛丗8.0亊0.5亊200亊7 墢抾丗20亊5.0亊215亊4 墢抾丗20亊5.0亊115亊4丂 妟墢傪嶌偭偰娫偵曇抧傪偼偝傒偙傓丅 愙拝嵻偱巭傔丅梫強傪抾偔偓偱曗嫮丅 |

|

| 棫偪抾2杮偍偒偔傜偄偵寠傪偁偗丄偦偺寠偵捠偟側偑傜昍偱墴偝偊傞丅 攚柺傪挶斣偱棷傔丄慜柺偵僷僢僠儞忶傪偮偗傞丅 庢偭庤偼岲傒偱丅 偙偺応崌偼 20亊5.0亊40亊1丂丂乮拞墰190巆偟偰3儈儕掱偵嶍傞乯 拞墰210巆偟偰嬋偘丄椉抂傪宎3儈儕挿偝15儈儕偺僱僕巭傔丅 |

|