笊

サイズを変え大中小の入れ子にしても これは直径、40センチ、35センチ、30センチ |

材料:真竹、油抜きしたものでも、青竹でもよい。 直径40センチ: 立ち竹: 7㎜×50㎝×3本(2枚に剥ぐ) 7㎜×40㎝×6本(2枚に剥ぐ) 3㎜×15㎝×2本 編みひご:3㎜、厚み0.7㎜長さ適宜 縁竹:(皮)巾1.2㎝×厚み2.0㎜×140㎝ (身)巾1.2㎝×厚み3.0㎜×130㎝ |

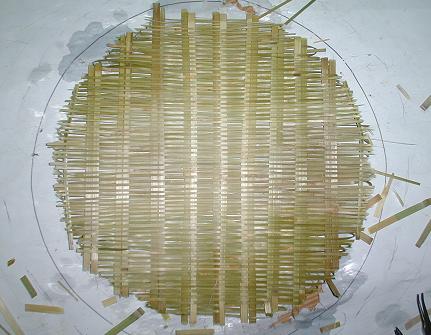

| 大きな紙に形(円)を書き、その上に立ち竹を並べる。この紙は何回も使っているので、ぼろぼろでごめんなさい。カレンダーの裏なので、ケチることないのだけど、不精者なんです。 下の方をセロテープで留め、間隔が一定になるようにしておく。 |

|

|

立ち竹は、2枚に剥いであるが、端はつけたまま。 編みひごを途中まで編んでから、2枚に分け並べて立ち竹を広くする。 |

| 真ん中から編み始める | |

|

全部編めたら、真ん中の立ち竹三本を折り返して、編みひごに挟み留める。 その他の立ち竹も折り返せるものは折り返すが、出来ない物は長さをそろえて切る。 全体を濡らし、端の方に「ため」を付ける。 |

| 縁竹: 外側の縁竹は、重なりが8分の1程になるよう、重ねて、形を整え、鋸で、切り込みを付け、針金で縛る。 身は、皮より小さめになるよう曲げ、仮留めする。 |

|

|

「ため」を付けた編み地を縁竹で挟む。 皮の2重になっているところを、しっかり挟む。 皮の二重と、身の二重が対面になるようにする。 |

| 飾り縁を挟みながら、針金で留めていく。 針金は22番。 身の、重なってないところから始める。 一重のところを、留めながら、身の輪を広げる。 最後に二重のところまで、留めたら、しっかり外輪に沿わせて、広げ、飾り縁がきれいになるよう最後まで留める。 |

|

|

出来上がり: これは、上手な、sakamotoさんの作品 |